又到农历五月,是一年一度的夏收大忙时节。近日读白居易的《观刈麦》:

田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,

相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,

力尽不知热,但惜夏日长。

……

想起上世纪五十年代初的夏收,与一千多年前几乎是同样的场景。所不同的是捡麦穗的是一群放假的小学生,是为了颗粒归仓。

五六十年代在家乡时,每年欢天喜地过完“六一”儿童节,学校就放农忙假,让学生回家参加夏收。这种情况在我年离开家乡以前一直是这样,即便是高考前紧张的复习阶段也没有改变。

合作化前,夏收在豌豆荚鼓起胖胖的身躯时就开始了。星期天,几个人到地里挑那些胖胖的、颜色泛白的豌豆荚摘上一篮子回家,让妈妈上锅蒸一下,甜甜的、糯糯的一箅子蒸豌豆一会功夫就一扫而空。等到大麦发黄,豌豆成熟时,一年的夏收大忙时节就拉开了帷幕。大人们忙着准备镰刀车辆、杈把扫帚,碾打晾晒用的场也要趁着雨歇潮湿时,用小点的碌碡再碾压一遍,让它瓷实些。

小麦是家家户户最主要的夏粮作物,可那时旱地小麦的单产很低,正常年景一亩地斤就谢天谢地了。因此大多数人家都要种些大麦、豌豆、扁豆等小杂粮。一是防备小麦歉收,为口粮上个双保险,二是养牲口的人家种些饲料粮。

在“算黄算割”的声声催促中,大麦豌豆这些都收割到场上时,家家的大人们就一天几次向地里跑,看看麦子成熟的情况,怕收晚了麦子让风給摇了。也有那些从过完年就没吃过像样的麦面馍的,甚至向别人高利借粮的人家(那时人们叫做“揭斗账”),只要看到地里有一坨一坨成熟的麦子,就赶紧把它收割回去填充一家人的辘辘饥肠。

收麦打场,绣女下床,麦收是龙口夺食的季节。及至麦浪滚滚,地里一片金黄时,家家都是全员出动,上小学的我们也不例外。月隐星稀,雾气漫漫的早晨就被大人唤起,揉着惺忪睡眼来到田间地头。大人们并不指望孩子能干多少活,而是要让他们知道生活的不易。麦地里小学生们的活计就是打杂,装车时跟在车后把掉落在地上的麦穗捡起来。一大片麦子全家出动,一天的功夫也不一定能收完,常常是天黑前把割倒的麦子用车拉回到场上堆成像馒头状的麦积(zi)。而孩子们最快乐的是莫过于坐在装满麦子的车顶上晃晃悠悠的从地里回到场上。等到大部分麦子收到场上后,就变成了上午在地里收割,下半天便回到场上碾打。

从互助组开始的合作化以后,夏收留给我的记忆,是非常累,非常晒,非常热闹,心里非常踏实。那时,我们已上小学高年级和初中了,就不能再跟到车后面捡麦穗,要和大人一样成为割麦队伍的一员。这时,收麦的事情已有了分工,妇女劳力和这些放假回家的学生们主要负责割麦,连一些小脚老太太也坐着亹(wei)板加入到这个行列。一部分青壮年男劳力负责装车运输,而那些有经验的老农则在场上碾打。割麦的人们三人一组排成雁阵,一人打头先“钻行子”,左右两人紧随,合作默契,在“嚓,嚓,嚓”的镰刀声中,一会功夫便在一片麦海中打出了条条胡同,身后一溜整齐的麦垛,颇有沙场对决的气势。一个上午,几个来回下来再能吃苦的人也是腰酸背痛,待到饭送到地头却忘了喉咙冒火、饥肠辘辘,先要躺到麦垛上伸伸酸痛的腰。庄稼人祖陵的树下,老先人的坟头也敢躺下休息。饭后稍歇,劳作继续,此时头上太阳暴晒,脚下土地炙烤,汗水在脸上没来得及落下便成了一道道的盐渍。麦芒刺得手臂生疼。而此时的麦子却是非常好割,速度一点也没减下来。

不要把夏收想象成辛苦无比,咬牙忍受的劳作。这里还有期盼,满足和乐趣。夏收过后好长一段时间,人们可以放开肚皮吃饭,不用像冬春季节那样仔仔细细,粗粮野菜,稀汤寡水,想想也挺高兴的。大忙季节,小伙子一顿吃它八个热蒸馍,人们觉得稀松平常毫不诧异。

夏收在地里有时候也会遇到一些意外的惊喜。早起天没大亮来到地头,惊扰了一些小动物的好梦,说不定就会窜出个土灰色的兔子,张惶的不知要奔向哪边。崖边上的小田鼠直立着左顾右盼,见有一群人来,哧溜一下便钻回了洞里。麦行子里一镰下去有时会扑扑棱棱飞出个黄黑色的小鸟,大人们说那叫“角角(jue)”,也许就是鹌鹑吧。这种鸟很笨只会在平地上筑巢,收麦的同时也许会收到鸟蛋。麦地里的野草上会趴着小指头粗的大青虫,吓得胆小的女孩大叫……

待到地里的庄稼全部收到场上,人们总算舒了一口气,不再担心大风把麦子毁在地里,却又害怕暴雨把麦粒从场上冲走,连阴天把麦垛沤出芽来。如此,生产队长天天看天,老人们则在默默祈祷,老祖母这时念叨最多的是:“早烧不出门,晚烧晒死人”,只盼着天天大太阳晒着。大家一早去打开麦积(zi)摊场晾晒,中午太阳正毒时碾打,黄昏时,场上便是一堆堆的新麦,场边排着一个个圆鼓鼓的麦秸积(zi),像一队剽悍的士兵守护着来之不易的劳动成果、十几家人的一年命脉。

到外地上学后,再没有放过农忙假,参加过像样的夏收。有一年,学校组织到三原割麦子,支援夏收。班里同学三分之二来自全国各个城市,割麦时不得要领,麦茬留得老高,急得领队的老汉直呼:“同学们,不着急!蔫工出细活,越蔫越好!”后来把这话讲给我的澄城同学们,大家都哈哈大笑。

近几十年,不知从什么时候开始,家乡农村的夏收变得那么简单。种麦少的不到半天结束,多的也就个把天就颗粒归仓。大妈、媳妇们即使在夏收大忙季节早晚的广场舞从不间断。这让我常常想起五、六十年代夏收的辛苦。这样的夏收,连收带打要持续个把月。尽管这样,夏收的日子却是农家心里最踏实的时候。我常感叹,我们的国家在进步,我们的社会在进步,而我们是见证了这一进步的一代人。

王文侠,澄城县人,陕西省信息中心退休职工,业余文学爱好者。

市华州区人,爱好文学,常有文章发于各网络平台。

*配图来源于网络,如有侵权请联系编辑删除*

主办:渭南市文学艺术界联合会

主编:赵粉绒

本期编辑:李佳沂

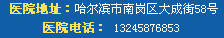

联系-